Ismdal n tmagit : au carrefour des identités perdues

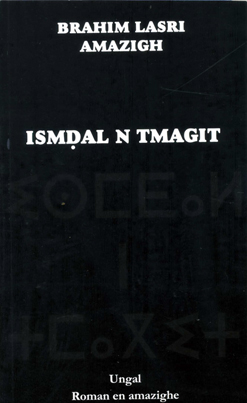

Après son premier roman Ijawwan n tayri1 (Les siroccos de l’amour) qui a fait échos en traitant un sujet tabou dans une langue taboue2 : la virginité et la sexualité hors mariage dans une société musulmane, Brahim Lasri publie son deuxième roman intitulé « ismdal n tmagit » (Les tombes de l’identité). Il s’impose ainsi comme l’un des romanciers qui contribue au rayonnement d’une littérature émergeante en amazighe, très distinguée des genres littéraires oraux : poésie traditionnelle, contes, légendes etc. L’apparition de cette néo-littérature, liée à l’écrit, est aussi l’un des aspects marquant d’un réveil identitaire qui a commencé depuis la fin des années soixante autours de la langue et de la culture amazighes. Mais, précisons-le, chez les Amazighs du sud du Maroc, ce fut plus un retour à l’écrit en amazighe qu’un passage à l’écrit, même si l’oralité reste l’aspect dominant de leur culture.3

Après son premier roman Ijawwan n tayri1 (Les siroccos de l’amour) qui a fait échos en traitant un sujet tabou dans une langue taboue2 : la virginité et la sexualité hors mariage dans une société musulmane, Brahim Lasri publie son deuxième roman intitulé « ismdal n tmagit » (Les tombes de l’identité). Il s’impose ainsi comme l’un des romanciers qui contribue au rayonnement d’une littérature émergeante en amazighe, très distinguée des genres littéraires oraux : poésie traditionnelle, contes, légendes etc. L’apparition de cette néo-littérature, liée à l’écrit, est aussi l’un des aspects marquant d’un réveil identitaire qui a commencé depuis la fin des années soixante autours de la langue et de la culture amazighes. Mais, précisons-le, chez les Amazighs du sud du Maroc, ce fut plus un retour à l’écrit en amazighe qu’un passage à l’écrit, même si l’oralité reste l’aspect dominant de leur culture.3

1- Brahim Lasri Amazigh : le romancier d’Agadir.

L’apparition du roman, comme genre littéraire nouveau dans la culture amazighe, s’impose comme l’un des aspects majeurs d’une conscience identitaire qui s’inscrit pleinement dans la modernité, qu’il soit au niveau de la langue employée, des sujets traités ou encore des valeurs véhiculées4. Ismdal n tmagit ne sort pas de la règle et s’inscrit dans cette perspective. Son auteur déclare ouvertement être le romancier en amazighe des problèmes citadins ou le romancier des Amazighs citadins. Il contribue ainsi à changer une représentation très ancienne qui lie tout ce qui est amazighe aux montagnes et au mode de vie rural. Brahim Lasri s’impose également comme le romancier de la ville d’Agadir. Comme ce fut le cas dans son premier roman, cette ville, où il est né et a vécu, l’inspire encore une fois de plus pour être le lieu principal des événements de son nouveau roman car elle résume toutes les mutations qu’une société amazighe contemporaine puisse subir. Le tremblement de terre qui l’a complètement rasé en 1960 donne à son histoire une dimension à la fois tragique et humaine surtout que sa reconstruction ne lui a pas laissé la possibilité de retrouver son « âme » perdue.

Par l’histoire de Samuel, l’un des rescapés de cette tragédie humaine, l’auteur d’ismdal n tmagit, comme ce fut le cas avec Mohamed Khïer-Eddine dans son Agadir, contribue à la restauration d’une mémoire qui risque de se perdre. 62 ans après, le roman en amazighe vient nous rappeler une tragédie humaine dont les générations d’aujourd’hui ne connaissent même pas la date. À partir de l’histoire de Samuel, l’auteur nous mène dans un long voyage dans le temps et dans l’espace en quête d’une identité perdue. Samuel découvre la complexité de la tache. Il ne s’agit plus d’une seule identité à chercher mais de plusieurs sur la base de critères multiples : la couleur, le prénom, le corps, la langue ou la religion. La langue du roman est simple et compréhensible. Elle prend comme base l’amazighe du sud du Maroc, normalisée, avec beaucoup de tolérance envers des emprunts amazighisés (ex. tajyulujit (géologie), ttilibizyun (télévision), tibyarin (bières), alaburatwar (laboratoire), adusi (dossier) etc). En utilisant peu de néologisme (ex. tamagit (identité), iskkilen (alphabet), asnfar (projet)…et dans un langage audacieux, comme ce fut le cas aussi dans son premier roman, l’auteur traite de la complexité d’un retour au pays de naissance dont on n’a pas acquis les codes.

2- La chute d’Agadir, la chute de l’agadir.

En amazighe du sud du Maroc, l’agadir signifie le grenier collectif5. Très présent comme institution sociale, économique et même politique, il sert à défendre le village, garder la nourriture et préserver les documents (manuscrits et lois). Par ses fonctions, il représente l’honneur du village et garde sa mémoire. Avec un « A » majuscule, Agadir est le nom de l’une des grandes villes amazighes au sud du Maroc. Petit village de pêcheurs avant 1912, il devient une ville moderne sous le protectorat français (1912-1956). Grâce à sa très belle plage sur l’Atlantique et à son climat ensoleillé toute l’année, elle est devenue une grande destination touristique. Quatre ans après l’indépendance du Maroc, cette belle ville vivante subit les conséquences d’un tremblement de terre qui a eu lieu le 29 février 1960 (à 23h40), en plein mois de ramadan, laissant derrière lui entre 12 et 15000 morts (soit un tiers de la population). Agadir tombe et l’agadir chute6. Toute une mémoire, toute une histoire et toute une identité tombe dans l’oublie. La reconstruction d’Agadir n’a pas pris en compte la restauration de l’agadir. Elle donne naissance à une autre ville, presque inconnue aux yeux des survivants du tremblement. Une grande ville, immense, très active économiquement. On y voit les biens faits et les inconvénients de tout développement économique : grands hôtels, grand port de pêche, boites de nuits, offres de travail, prostitution, tourisme, immigration. En deux mots : richesse et pauvreté. Mais malgré cette croissance économique, les générations des années 1950/60 déplorent leur ville d’avant la tragédie.

3- Agadir entre l’Occident et l’Orient.

La reconstruction d’Agadir donna naissance à une grande ville. Par ses activités économiques, où le tourisme est central, la nouvelle ville se trouve ouverte sur le monde. Si elle résiste difficilement pour garder quelques traits de son identité amazighe, elle se trouve, à partir des années 1980, tiraillée entre des influences idéologiques venues de l’Europe et celles venues de l’Orient. Les personnages utilisés dans le roman sont appelés à jouer des rôles permettant à l’auteur, sans qu’il puisse échapper aux représentations qu’il a sur les deux régions (l’Occident et l’Orient), de montrer ce croisement de choix idéologiques que se disputent la ville d’Agadir. Dès le début, un jugement positif est porté sur l’Occident. Mr Thibault, géologue français, enseignant à la Sorbonne et connaisseur de la ville avant qu’elle ne tombe, incarne ce jugement (p.49). Il parlait même l’amazighe. Il décide, juste après le tremblement de terre, de porter son aide à la reconstruction de la ville et, pour cela, met en place un laboratoire de réflexion. Il se présente ainsi comme homme de grand cœur, porteur du savoir et respectueux de la culture locale. Contrairement à ce regard positif sur l’Europe, l’Orient n’envoie à Agadir que le tourisme sexuel, l’intégrisme religieux et le mépris de la dignité des gens d’Agadir. Le touriste saoudien reflète parfaitement cette image. Pendant ses séjours sexuels à Agadir, il se marie avec Fadwa, originaire de Casablanca et l’une des prostituées de la ville. Elle s’installe en Arabie Saoudite, met la burqua et adopte le wahabisme. Devenue intégriste, elle fait de la propagande de son idéologie au Maroc, en envoyant des livres religieux, des cassettes de prêches et des burquas à sa copine Fadna, la cousine de Samuel. Entre ces deux tendances, Ziri (p. 37), représente les jeunes d’Agadir qui militent pour sauvegarder et promouvoir l’identité amazighe de leur ville. Très cultivé et parlant plusieurs langues, il est très proche de la bande de copains de Mr Thibault et méprise les Saoudiens.

C’est dans ce contexte que Samuel, le personnage principal du roman, revient à Agadir. Il était l’un des bébés-rescapés du tremblement, alors qu’il n’avait que 2 ans. Encore une fois, c’est de l’Europe que vient un geste humain. Une famille suisse l’a adopté et élevé dans un petit village suisse. Samuel ne connaissait rien de son histoire. Il se considérait tout simplement comme Suisse et chrétien jusqu’à ce qu’il devienne conscient de sa différence. Sa couleur, très différente de celle de ses parents blancs et de ses voisins suisses, le pousse à poser des questions sur son identité. Est-il vraiment le fils de ses parents ?

4- La couleur: un signe identitaire visible.

Une fois adulte et conscient, Samuel remarque que sa couleur bronzée est très différente de celle de ses parents. Un marqueur identitaire qu’il ne peut pas cacher. D’où vient-il alors ? Plusieurs peuples du monde portent sa couleur. Il peut être Brésilien, Colombien, Libanais, Syrien ou Turc. Dans tout les cas, il ne peut pas être Suisse. Annette et son mari sont-ils ses parents génétiques ? Samuel ne savait pas que cette question, qui deviendra un vrai casse-tête pour lui et pour ses “parents”, l’emmènerait dans un voyage vers l’inconnu. Si tous les êtres humains avaient la même couleur, le problème ne se poserait même pas, conclut Samuel. (p.14). Après son insistance, il réussit à savoir la vérité. Ses parents génétiques sont d’Agadir. Ils sont morts, peu d’années après leur mariage, dans le tremblement de terre. Samuel, après avoir fini ses études universitaires en Géologie, décide alors d’aller à Agadir, pendant les années 1980 pour découvrir sa ville d’origine et chercher le reste de sa famille.

5- Le prénom : un marqueur identitaire fluctuant.

Un prénom n’est pas seulement un mot qui te distingue des autres membres de ta communauté (petite ou grande), ou du reste du monde, il constitue surtout un support identitaire, très chargé culturellement et idéologiquement. Le choix d’un prénom est aussi très lié aux contextes historiques et aux influences qu’il peut avoir. A titre d’exemple, pendant les années 1960/70, porter le prénom de Jamal était étroitement lié à l’impacte qu’exerçait Gamal Abdel Nasser (1918-1970), ancien président égyptien et leader panarabiste, sur les sociétés dites « arabo-musulmanes ». Dans le même contexte, les prénoms comme Abdel Halim, Farid, ou Keltoum étaient le reflet de l’influence des fameux chanteurs égyptiens Abdel Halim Hafez (1929-1977), Farid Al Atrach (1910-1974) ou Oum Keltoum (1898?-1975). On peut constater aussi la même chose pendant les deux guerres du Golf (Les années 1990). Nombreuses étaient les familles qui voulaient donner le prénom Saddam à leur progéniture, en référence à Saddam Hussein, l’ancien président de l’Iraq (1979-2003), vu comme un résistant contre l’impérialisme et contre les anti-islams.

L’histoire de Samuel avec ses deux prénoms (Mohmmad et Samuel), très différents au niveau des représentations culturelles et idéologiques, résume les multiples dimensions qu’un prénom puisse avoir. À sa naissance, il portait le prénom de Mohmmad. Par ce prénom, ses parents l’inscrivaient à la fois dans la culture locale et au sein de la grande communauté musulmane. Deux ans plus tard, ses parents adoptifs, Suisses et chrétiens, décident de changer son prénom. Il devient Samuel. Par leur décision, ils expriment un amour profond de leur enfant et une volonté de l’intégrer pleinement dans la société suisse. Par le changement du prénom, on passe ainsi d’une appartenance religieuse et culturelle à une autre7.

Au Maroc, comme dans toutes les sociétés dites « arabo-musulmanes », le prénom doit aussi concorder à une couleur. Un Samuel ne peut être que blanc aux yeux bleus. La réaction du douanier marocain, qui vérifiait les papiers de Samuel (chrétien) tout en regardant son visage bronzé (considéré conventionnellement comme marocain), soulève cette problématique. Cela relève d’une certaine représentation que les Marocains ont sur le prénom en rapport avec la couleur. Il s’agit d’une identité marocaine imaginée et composée de plusieurs éléments : L’islam, la couleur (généralement bronzée ou noir), la langue (l’arabe ou l’amazighe), et le prénom arabe. C’est le résultat d’un long processus de symbolisation de la Nation marocaine8, centrée essentiellement sur l’islam et l’arabe. Ainsi, la diversité religieuse, des prénoms et de la couleur est presque absente dans cette représentation de l’identité marocaine9.

Samuel, dans son voyage en quête de ses origines, fut confronté à ce problème complexe. Tiraillé entre son prénom musulman et son prénom chrétien, il fut obligé de revenir à son premier prénom, Mohamed, pour réintégrer sa société « d’origine ». Ceci dit, d’autres personnes rencontrées à Agadir vivent des situations relativement semblables à la sienne, au sein même de la société musulmane. C’est le cas de Ziri. Contrairement à la tradition dominante qui préfère les prénoms arabes (vus comme musulmans), ce jeune réceptionniste dans un hôtel à Agadir, qui s’appelle administrativement Bouhsin, a fait le choix d’un autre prénom, cette fois-ci, issu de la langue amazighe : Ziri. Il représente ainsi une nouvelle tendance dans le choix des prénoms, celle de jeunes gadiris qui désirent sauvegarder l’amazighité d’Agadir en extériorisant leur identité amazighe. Porter un prénom amazigh est devenu un acte militant.

Fadna, la cousine de Samuel/Mohmmad, qui, elle aussi se prostituait à Agadir après avoir quitté son foyer parental, n’a pas été épargnée par cette question. Son prénom est une forme amazighisée du prénom arabe Fatima (prénom de la fille du prophète Mohamed). Les Amazighes marocaines l’ont porté pendant des siècles sans aucun complexe. Or, depuis quelques années, cette forme provoque aux yeux des jeunes générations un sentiment d’infériorité. Pour les uns, c’est un prénom montagnard et pour les autres, c’est une déformation inacceptable d’un prénom musulman. Dans ce sens, Fadwa, la copine de Fadna, influencée par le Wahabisme après son mariage avec un Saoudien, persiste à appeler cette dernière Fatima.

Par tous ces exemples, nous remarquons que le choix d’un prénom est fluctuant. Il reflète la nature des influences culturelles d’une société et les conflits idéologiques entre les différentes tendances en compétition pour la prédominance sur la société marocaine, que ce soit au nom de l’identité locale, de la religion musulmane ou de la mondialisation.

6- La langue : entre identité attribuée, identité vécue et identité revendiquée.

Depuis sa décision d’aller chercher ses origines au Maroc, Samuel décide d’apprendre la langue de ce pays. Elle ne pouvait être que l’arabe, étant donné que le Maroc, aux yeux des Suisses (et des Européens en général), est un pays arabe. Il s’agit là d’une identité attribuée, soutenue aussi par le Maroc qui se présente dans ses discours officiels comme un pays arabe. C’est le début d’une longue aventure linguistique. Samuel, avec l’aide d’un Marocain, originaire de Casablanca, commence par apprendre l’arabe classique. Arrivé au Maroc, il découvre la multiplicité des langues parlées. Une telle diversité remet en cause l’image préétablie sur son pays de naissance. Depuis le premier jour à Agadir, Samuel constata que l’arabe classique pour laquelle il a consacré beaucoup de temps ne sert à rien. Mis à part quelques mots de l’hôtesse de l’air qu’il a compris avec joie, cette langue ne lui a pas facilité la communication avec les Marocains. Face au douanier, il découvre l’existence de l’arabe dialectal, très différent de l’arabe qu’il a appris en Suisse. De l’aéroport à l’hôtel, sa souffrance continue. Le chauffeur du taxi lui parlait dans une autre langue, l’amazigh et Samuel tout de même répondait en arabe classique. Les quelques phrases qu’il a prononcées deviennent un sujet de moquerie du chauffeur de taxi, qui considère que Samuel, vu sa couleur et son aspect physique très marocain, ne veut pas parler l’amazighe, la langue du pays. Là, c’est une autre identité qui apparaît. Celle vécue mais exclue et qui sera ultérieurement revendiquée. À l’hôtel où ce problème s’accentua une fois de plus, Samuel décide de prendre les choses en main et cherche à comprendre. Grâce à Ziri, le réceptionniste de l’hôtel mais aussi militant des droits des langues dominées (dont l’amazighe), il va enfin comprendre la diversité linguistique au Maroc, la hiérarchie des langues et surtout la différence entre la langue de l’Etat et les langues du peuple. Cette hiérarchie des langues provoque aussi une certaine hiérarchie des identités liées à ces langues. En conséquence, un discours militant se produit autour des langues dominées pour revendiquer l’égalité avec la langue dominante.

7- L’islam : l’identité suprême.

Le parcours de combattant que Samuel a parcouru pour arriver à Agadir et trouver les membres de sa famille montre la centralité de l’islam comme repère identitaire majeur dans la vision des Marocains au monde. Le retour au prénom Mohamed était pour lui la porte s’ouvrant sur un monde complexe où se mêlent des pratiques différentes, quelques fois contradictoires. Elles s’ajoutent à l’idéologie et au politique et se présentent sous un seul mot : la religion. La rencontre de Samuel avec Fadna, sa cousine, était en réalité une entrée dans ce monde nouveau, plein de contraintes et d’obstacles à surmonter. C’est le prix que Samuel doit payer pour retrouver son identité perdue. Contrairement à la tradition au Maroc, Samuel, aux yeux de sa cousine (et via elle la société marocaine) n’est pas musulman ni par son prénom d’origine, ni par sa naissance au Maroc, ni par ses parents qui étaient des musulmans. Il doit en quelque sorte se convertir en faisant une série de rites pour confirmer son islam. La formule initiale « achahadatayn », par laquelle les non musulmans déclarent leur conversion en islam, était pour Samuel simple et ne demandait pas beaucoup d’effort (p.103). De même pour le mariage avec Fadna par la fatiha, première sourat du Coran. Pour gagner l’amour de sa cousine et l’intégration dans la société marocaine, Samuel était prêt à faire des sacrifices. Il accepta de faire la prière, cinq fois par jours et de ne plus boire d’alcool, lui qui aimait se faire plaisir en buvant quelques bières. Mais, hélas, malgré tous ces sacrifices, l’islam de Samuel est aux yeux de Fadna incomplet. Elle lui avance qu’il n’existe pas de musulman non circoncis, (même s’il fait la prière (p.75-124).Une vraie épreuve pour Samuel. Par amour, il accepte de se faire opérer. Mais, contrairement à ses attentes et aux attentes de sa cousine, une erreur chirurgicale empêcha toute possibilité d’une érection. Il devint ainsi impuissant.

8- L’érection : la qualité suprême d’un homme ?

Animé par une grande volonté d’intégrer « sa » société d’origine, qui passe par un amour fou de Fadna, sa cousine retrouvée, Samuel accepta toutes les exigences de Fadna, pour qu’il soit l’homme parfait de sa vie, selon les critères de la société marocaine musulmane. Hélas, son impuissance changea complètement la position de sa cousine. Si elle lui a avancé au début qu’un vrai musulman doit absolument être circoncis, elle trouve encore dans la religion la raison pour se séparer de son mari à cause de son impuissance. L’islam incite les musulmans à se reproduire pour être plus nombreux que les infidèles, justifie Fadna. Et ce ne pourra se faire qu’avec un musulman puissant. Cette position, comme d’ailleurs les précédentes, était incitée par Fadwa. Elle a réussi à transformer la vision de son ancienne copine à la vie et à la religion. Fadna adopta aussi une vision obscurantiste, mit la burqua et finit par demander le divorce à Samuel. Devant l’impuissance de ce dernier, tous les autres critères (le prénom, la formule de chahadatayn, la prière, la circoncision), considérés au début comme des obligations religieuses, perdent leur valeur. Malgré ses sacrifices, Samuel fut rejeté par sa cousine et via elle par la société. Après avoir perdu une autre fois l’une de ses qualité, l’érection, qui résume même son identité, il décide de quitter la maison et alla chercher son oncle dans les montagnes d’Ida Ou Tanan, aux alentour d’Agadir.

9- La montagne : est-il le refuge éternel de l’identité amazighe ?

La rencontre avec Fadna était l’ultime objectif de Samuel dans son voyage à Agadir. Grâce à un réseau de prostituées, il la rencontre dans un bar. C’est la retrouvaille après plus de deux décennies de séparation imposées par le tremblement de terre d’Agadir. Cette même tragédie a poussé son oncle Dda Soid à s’éloigner de la nouvelle ville reconstruite, mais qui ne garde rien de l’ancienne ville. Samuel, malgré ses efforts déployés pour intégrer sa société « d’origine » qu’il a quittée, lui aussi, à cause du tremblement, se trouve aussi rejeté par la nouvelle ville. Il rejoint son oncle, qu’il a réussi à trouver dans une tribu au alentour d’Agadir : les Ida Ou Tanan. Comme son oncle, c’est au milieu d’un village, isolé au sommet des montagnes, qu’il s’est senti chez lui. Deux générations différentes décident de quitter la ville moderne d’Agadir pour aller chercher une identité perdue au milieu des montagnes. S’agit-il d’un sentiment de perte de la ville alors que l’auteur d’Ismdal n tmagit se présente comme le romancier de l’amazighité citadine ?

Dans ce dernier refuge, Mohmmad (ancien Samuel), qui a hérité de son oncle après sa mort, se présente comme porteur d’un message de tolérance, de liberté de penser et de diversité. Entouré par une dizaine d’enfants, il leur avance ces expressions : « Ad akk ihrcn a tarwa d iv kullu gan middn yan, mllulen kullu nv sggann ak, gaddan v tvzi, gaddan v turrut, ar ad ccttan yat tirmt, ar ak ssan yat tissi. Macc ad ak bahra ihrcn a tarwa d iv ur ar swingimen, adjn wiyyad ad swingimen v umras-nsn » (pp.161-162). « Mes enfants ! La pire des situations serait que tous les êtres humains soient semblables : tous blancs ou tous noirs, tous grands ou gros, qu’ils mangent et boivent tous la même chose. Pire encore, qu’ils ne réfléchissent pas eux-mêmes et laissent les autres réfléchir à leur place ».

Par Lahoucine Bouyaakoubi

2 BOUYAAKOUBI Lahoucine, « Ijawwan n tayri, un sujet tabou dans une langue taboue », in www.amazighnews.net

3 Les preuves ne manquent pas pour montrer que dans cette région de l’amazighophonie, écrire en amazighe est une tradition très ancienne, qui a continué, presque sans interruption, depuis au moins le Moyen-Âge. Elle concerne essentiellement les manuscrits, les actes notariaux, les lois ou la traduction des textes religieux. Pour plus de détails voir par exemple : Les manuscrits berbères au Maghreb et dans les collections européennes, Actes des journées d’études à l’initiative du Centre de conservation du livre, dans le cadre du programme MANUMED et de l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), Aix-en- Provence, 2002.

4 A ce jour, presque 25 romans en amazighe sont publiés au Maroc.

5 MONTAGNE Robert, « Un magasin collectif de l’Anti-Atlas, l’agadir des Ikounka », Hespéris, IX, 1929.

6 Il ne s’agit pas de faire allusion à Agadir Oufella, la casbat qui existe encore à Agadir, mais de soulever la question des pertes qu’un tremblement de terre peut provoquer sur la culture de la région concernée.

7 Notamment après avoir considéré tous les prénoms arabes comme des prénoms musulmans. Dans ce sens, une tradition s’est imposée et ayant même une connotation religieuse. Il s’agit de changer le prénom après chaque conversion à l’islam. Ainsi, on demande à un certain Tony ou Bernard convertis à l’islam de changer son prénom pour qu’il devienne Mohamed ou Mehdi.

8 Expression inspirée du titre du livre de Hassan Rachik intitulé, Symboliser la Nation, essai sur l’usage des identités collectives au Maroc, Le Fennec, 2003.

9 Seule la diversité linguistique (arabe et amazighe) est relativement admise, avec une certaine faveur pour l’arabe, langue du Coran et donc de l’islam. On peut même comprendre qu’un musulman doit forcément être Arabe.